您的浏览器不支持此视频格式在线网上配资平台

封面新闻记者 杜江茜 伍雪梅 白凯 四川宜宾摄影报道

9月24日,四川宜宾李庄古镇,站在“中央研究院”史语所旧址内,“90后”小伙张栋梁拿着两张老照片,对第一次见面的3位长辈提议,“我们按照这张照片的站位,再合照一张吧。”

风吹林哨,也吹起时间的褶皱。老照片里,是97年前,在河南安阳小屯村,董作宾、李济、傅斯年、梁思永等专家学者在殷墟考古现场的瞬间。其中,张栋梁的曾祖父张学献就站在董作宾身边,彼时,张学献是附近七个村的村长,他在协助考古队工作中,也开启张家四代人守护殷墟的传承。

快门按下,留下色彩明亮的此刻。跨越近百年光阴后,眼前是董作宾、李济、梁思永和张学献的后代们首次相聚。

新旧照片被定格在一起,也让海峡两岸四代人在此实现百年同框。97年前,年轻的学者们开启了殷墟考古的大幕,97年后,他们的后代相聚李庄,讲述跨越海峡、两岸学者的百年殷墟情。

热络讲述中,李庄古镇外,古今仍一样,河水缓缓流。

9月24日,曾参与殷墟发掘工作的专家学者和当地村民的后代,以殷墟为缘,相聚李庄古镇。

殷墟情缘

“小屯村来了一群学识渊博的先生”

“我今天很高兴。”于晓东是梁思成的外孙。作为梁启超家族的后代,他曾多次抵达李庄,但这次相聚让他直言奇妙。

聚在一起的他们,祖辈都和1928年开启的殷墟考古发掘有着密切关联,而相聚的地点,则是在战乱中为殷墟文物提供了保护的李庄,“我们的相聚,把殷墟这百年的历史都串联在一起了。”

从河南安阳的家中出发时,张四平父子带了整整一大口袋的照片和资料,内容都是关于1928年到1937年,15次殷墟考古发掘的情况。

大家在一起翻阅当年老照片

翻开照片,董作宾、李济、梁思永……中国第一代考古巨擘们,此刻在这里都是“我家的长辈”。

“我听家里的老人说过,那时候老先生们住在小屯村张学献家里,挖出来的文物也放在他们家,不会丢。”曾慕德是甲骨学家、古史学家董作宾的姨孙,这次见面,他握着张四平的手笑道,“张学献是你祖父,我家长辈就住在你家。”

“对,就是我家。”接近古稀之年的张四平拿出照片,那是1928年,殷墟第一次发掘前会议后,大家在张家院子前的合影。

1928年10月12日殷墟发掘前合影——张学献家门前(图片由受访者提供)

1928年,也是中国考古史上热闹的一年。

6月,作为当时中国的最高学术研究机构的中央研究院成立。4个月后,中研院历史语言研究所(简称“史语所”)落地,并委派董作宾前往殷墟考古。10月13日,董作宾在小屯村挥下考古铲,拉开中国考古人持续科学发掘殷墟的序幕。此后直到1937年,史语所对殷墟共展开15次发掘,甲骨卜辞、青铜器……一系列重要成果相继而出,震惊世界。

更为人所熟知的,这是中国的考古学家第一次以实物资料,证实了商王朝的存在,有物证可考的中华信史向前延伸了1100多年。

与史书上清晰利落的记录不同,对于此时相聚的这群人而言,这段历史中流淌着属于他们家族的讲述。

“我曾祖父对我爷爷说,小屯村来了一群学识渊博的先生。”在当时,张四平的曾祖父张学献负责为考古队招募工人、保障后勤等工作,他口中这群学识渊博的先生,是中国考古史上一串璀璨的名字。

例如,被称为“甲骨四堂”的董作宾、“中国考古学之父”李济、发现中国考古学史上著名“后冈三叠层”的梁思永、还有夏鼐、石璋如、尹焕章、胡厚宣等。

1931年董作宾、李济、傅斯年、梁思永在安阳小屯村考古时合影(图片由受访者提供)

不过,翻看张四平带来的老照片会发现,这些两岸考古学界的重要学者,此时正风华正茂、意气风发。他们会穿着马甲在现场测量绘图,也会对着镜头畅怀微笑。

“这些照片,很多都是考古现场拍的。”李济的孙女李宁个性爽利。她说,看见张家父子,想着年轻的祖父就站在张家菜地里忙着殷墟发掘,顿时对他们就有种一见如故的亲切感,“我看着很激动、也很感动。”

两岸同心

“跨越海峡,董先生的儿子给我们带了很多资料”

事实上,对于中国考古界而言,殷墟遗址的重要性不仅在于本身的学术价值,还有着百年来考古人的探索和坚持。

“殷墟考察是我国现代意义上首次考古发掘。”于晓东说,殷墟发掘工作刚开始时,重点是寻找甲骨,“但在李济的坚持和梁思永的主导下,发掘首次实践了现代考古学理论,建立了相关的工作方法、操作流程与成果报告方式。”

这也是一段艰难的跋涉。

彼时,随着1937年日本发动全面侵华战争,殷墟的田野工作被迫中止,史语所发掘所获殷墟文物在战乱中四处辗转,先是迁往四川李庄古镇,抗战胜利后迁往南京,1948年再迁往台湾,董作宾等曾主持殷墟发掘的考古大家也移居台湾。

但无论是时局动荡、战火颠沛,又或是海峡相隔,都未能阻挡一代又一代的中国考古人走向殷墟。对于最初参与殷墟发掘的那一代考古人而言,不懈的科学追寻精神更是在他们的血液中燃烧至生命最后一刻。

对此,于晓东感触很深。曾经,梁思永希望自己能完成殷墟考古的成果报告,但一直缠绵病榻,直到1954年去世时,仍挂念于此。但在海峡彼岸,石璋如先生历经几十年,不仅完成了这份被梁思永心心念念的成果报告,还以梁思永的名义发布,“我们全家都很感动。考古学家之间的友谊和奉献精神,给我留下深刻印象。”

这样的奉献,也在张家小院里默默传承着。

张四平年幼时,父亲会跟他讲述老先生们的故事。在这个家族,流传着学考古就是顶顶好的传说。张四平自己对殷墟遗址也有着近乎本能的热爱。

张四平带着学生在体验考古工作(图片由受访者提供)

在殷墟遗址公园建设之初,他会自己花钱买梅花鹿和锦鲤放在园区,跟游客讲述梅花鹿在殷商时期的文化象征意义。他还会认真搜集关于殷墟考古的所有报道,并逐渐有了“把殷墟早期发掘资料收集齐全”的念头。

于是,他想和海峡对岸的老先生们取得联系。没有联系方式,他就用最笨的方法。他会叮嘱常年忙碌在殷墟景区的导游,如果有台湾游客就一定要告诉他,然后他当年交给对方一张写着名字和联系方式的小纸条,并拜托能转交到台湾“中研院”,“纸条上写着安阳小屯村张家,熟悉殷墟的人一看就知道。”

这样近乎笨拙的坚持真的等来了回应。

某天,张四平的电话响起。“我是董作宾的后人。”电话那头的声音中气十足,“我是张学献的后人。”张四平激动道。

这一次,他和董作宾的儿子董敏取得了联系,此后,两人一直没有中断交流。董敏告诉张四平,自己一直在整理殷墟发掘的资料,等有机会可以带一些给他。

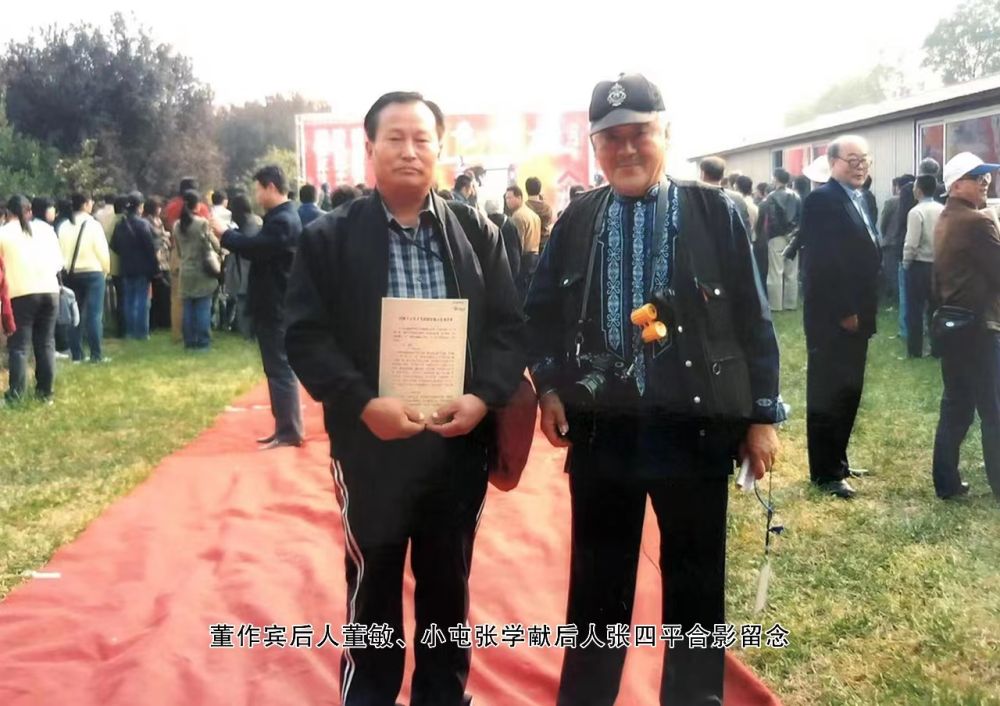

终于,2008年,在殷墟考古发掘80周年纪念活动上,董敏和张四平如约相见。

“董先生的儿子给我们带了很多资料。”张四平指着他与董敏的合影补充道,彼时,在董敏随身携带的红色背包里,全是跨越海峡而至的支持。

2008年,董敏和张四平如约相见

农家小院里的史馆

“一代人有一代人要接力传承的事儿”

如燕衔泥般,张四平搜集的殷墟考古资料越来越多。

一次,一个包裹跨越海峡,抵达小院,里面都是97年前殷墟发掘相关材料,有老照片,有影印件,还有相关出版书籍等等,这是让张四平父子一直念念不忘的意外惊喜。在董敏去世后,曾慕德也背着双肩包走进了小院,告诉他们,“董敏跟我说过你们,很了不起,我也会一直支持你们的。”

2023年,由张家小院改建的一个小小史馆正式开放,牌匾“殷墟甲骨文出土史馆”是由著名的甲骨学家王宇信手书。此时,距离张四平最初萌生这个念头,已经过去40年。就在小院不远处,是殷墟博物馆新馆,如一只青铜巨鼎般矗立在洹河。

2023年,由张家小院改建的“殷墟甲骨文出土史馆”正式开放(图片由受访者提供)

张栋梁觉得,他们的讲述就聚焦在小屯村里,是关于当年考古挖掘的背后故事,有老先生们的坚守,也有普通村民的参与,“希望能换一种方式呈现,让游客们能更好地感受中国考古学的伟大,殷商文化的这些魅力。”

这些年,也有台湾学者慕名走进小院,倾听讲述,提出建议。更时有资料寄到这里,其中,一个包裹里夹着一张纸条,上面写着,“两位在小屯村创办殷墟甲骨文出土史馆,难能可贵,实属幸事,盼望本人将来能有机会拜访贵馆参观。”

小院之外,从上世纪90年代开始,海峡两岸的学者不仅互相派人参加学术研讨会议,在田野工作中也有了更多往来。

“老一辈的考古学家们将全部精力用来整理那十年殷墟考古成果,直到现在。”李宁对于祖父李济的了解,大多源于父亲的讲述。尽管如今考古专业在国内很热,但在百年前,其实还比较冷僻,而祖父就是埋头做学问的那一批学者,“现在我看他们搜集的资料,100年,四代人,能这么用心,也很不容易。”“我爷爷说,文物是大家的,是国家的。”张栋梁接过话茬,感叹道,“他们都是令人尊敬的老先生。”

张栋梁觉得,到了自己这一代,参与保护传承的方式更多样了,他在小院做研学,给孩子们讲小屯村的故事,认简单的甲骨文,“我相信一代人有一代人要接力传承的事儿。”

张栋梁在向孩子们介绍殷墟发掘故事(图片由受访者提供)

从河南小屯村到四川李庄,张四平站在“中研院”史语所旧址的院子内,突然流下了眼泪。这是他第一次抵达这里,这里曾安放过他心心念念的殷墟文物。看着那些在战乱中专家学者们持续开展研究的记录,他感受到了同样的重视和传承。他一遍遍呢喃着,“我愿意将自己这些年搜集的资料带到过来,也带到更多地方,让大家看见殷墟,触摸到那段遥远但真实的历史。”

他相信在线网上配资平台,会有那一天。

博星优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。